Visite turistiche

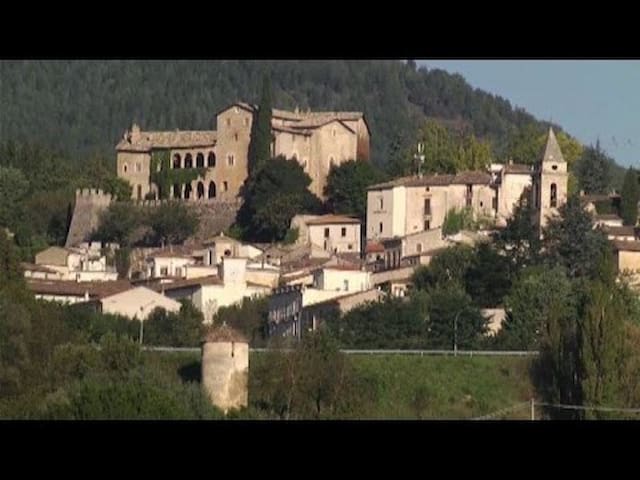

n origine il castello era probabilmente costituito dalla sola torre centrale di avvistamento (puntone) a pianta pentagonale - realizzata in pietra disomogenea e coronata in precedenza da beccatelli - attorno alla quale si è sviluppata l’attuale struttura perimetrale caratterizzata dalla cortina muraria (che perfezionava e adeguava il sistema difensivo), le due torri circolari di diverso diametro agli angoli nord-ovest e sud-ovest e la torre prismatica a sud est. A nord-est sorgeva inoltre una quarta torre. Nel corso dei secoli sul sito furono costruite abitazioni addossate al castello, a tal punto da impedire il percorso intorno al mastio.

La cinta muraria è caratterizzata dal cosiddetto sistema “a sacco”: con paramento esterno in pietra appena sbozzata e malta di calce ed appena sbozzate; gli spigoli della struttura fortificata sono realizzati invece con conci squadrati. Nel complesso la fortezza si presenta compatta, priva di elementi decorativi, con piccole aperture costituite da feritoie ed archibugiere.

Sulla torre più alta erano conservati lo stemma angioino e quello della famiglia Cantelmo; altri, insieme ai portali, sono stati venduti, mentre tutto quanto impreziosiva l’interno è stato saccheggiato.

Negli anni Novanta la Soprintendenza per i Beni Architettonici dell'Aquila si è occupata dei lavori di consolidamento conservativo delle strutture murarie e di rifacimento degli interni, trasformando parzialmente il complesso in una struttura espositiva destinata ad ospitare mostre, esposizioni temporanee e concorsi fotografici.

Castello Cantelmo

n origine il castello era probabilmente costituito dalla sola torre centrale di avvistamento (puntone) a pianta pentagonale - realizzata in pietra disomogenea e coronata in precedenza da beccatelli - attorno alla quale si è sviluppata l’attuale struttura perimetrale caratterizzata dalla cortina muraria (che perfezionava e adeguava il sistema difensivo), le due torri circolari di diverso diametro agli angoli nord-ovest e sud-ovest e la torre prismatica a sud est. A nord-est sorgeva inoltre una quarta torre. Nel corso dei secoli sul sito furono costruite abitazioni addossate al castello, a tal punto da impedire il percorso intorno al mastio.

La cinta muraria è caratterizzata dal cosiddetto sistema “a sacco”: con paramento esterno in pietra appena sbozzata e malta di calce ed appena sbozzate; gli spigoli della struttura fortificata sono realizzati invece con conci squadrati. Nel complesso la fortezza si presenta compatta, priva di elementi decorativi, con piccole aperture costituite da feritoie ed archibugiere.

Sulla torre più alta erano conservati lo stemma angioino e quello della famiglia Cantelmo; altri, insieme ai portali, sono stati venduti, mentre tutto quanto impreziosiva l’interno è stato saccheggiato.

Negli anni Novanta la Soprintendenza per i Beni Architettonici dell'Aquila si è occupata dei lavori di consolidamento conservativo delle strutture murarie e di rifacimento degli interni, trasformando parzialmente il complesso in una struttura espositiva destinata ad ospitare mostre, esposizioni temporanee e concorsi fotografici.

L’edificazione della chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, situata in piazza del Popolo, è da ricondurre al XV secolo. Com’era consuetudine, l’edificio fu innalzato a partire dalla zona absidale e, nel corso del XVI secolo, si giunse alla costruzione della facciata e dei suoi partiti architettonici e decorativi che furono ultimati nel 1603, anno in cui si tenne nella chiesa il Sinodo dell’Episcopato valvense. Tra il XVII e il XVIII secolo, poi, l’interno della chiesa fu arricchito da altari laterali di gusto barocco e, verso la fine del XIX secolo, le volte a crociera delle navate laterali e la soffittatura piana dell’aula centrale furono decorate con stucchi realizzati dall’aquilano Bernardino Feneziani e dal pacentrano Attilio de Chellis.

Chiesa di Santa Maria Della Misericordia

17 Piazza del PopoloL’edificazione della chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, situata in piazza del Popolo, è da ricondurre al XV secolo. Com’era consuetudine, l’edificio fu innalzato a partire dalla zona absidale e, nel corso del XVI secolo, si giunse alla costruzione della facciata e dei suoi partiti architettonici e decorativi che furono ultimati nel 1603, anno in cui si tenne nella chiesa il Sinodo dell’Episcopato valvense. Tra il XVII e il XVIII secolo, poi, l’interno della chiesa fu arricchito da altari laterali di gusto barocco e, verso la fine del XIX secolo, le volte a crociera delle navate laterali e la soffittatura piana dell’aula centrale furono decorate con stucchi realizzati dall’aquilano Bernardino Feneziani e dal pacentrano Attilio de Chellis.

Le origini della chiesa di Sant’Eustachio non sono certe. Secondo la tradizione essa fu eretta sulle vestigia di un tempio pagano dedicato a Giove. Una conferma di tale tesi potrebbe essere fornita dai resti di probabile epoca romana rinvenuti nel corso dei restauri condotti dalla Soprintendenza tra il 1949 e il 1950.

Le prime fonti documentarie che testimoniano la sua esistenza risalgono invece ad un’epoca più tarda, il XII secolo.

La chiesa attuale è il frutto della ristrutturazione avvenuta a seguito del terremoto del 1706, che non ha compromesso la veste cinque-seicentesca nella quale l’edificio si mostra ancora oggi.

Church of Saint Eustace

8 Via CaramanicoLe origini della chiesa di Sant’Eustachio non sono certe. Secondo la tradizione essa fu eretta sulle vestigia di un tempio pagano dedicato a Giove. Una conferma di tale tesi potrebbe essere fornita dai resti di probabile epoca romana rinvenuti nel corso dei restauri condotti dalla Soprintendenza tra il 1949 e il 1950.

Le prime fonti documentarie che testimoniano la sua esistenza risalgono invece ad un’epoca più tarda, il XII secolo.

La chiesa attuale è il frutto della ristrutturazione avvenuta a seguito del terremoto del 1706, che non ha compromesso la veste cinque-seicentesca nella quale l’edificio si mostra ancora oggi.

La chiesa fu edificata al di fuori del centro abitato, lungo il sentiero per il Guado di Coccia, tra Campo di Giove e Palena, come rifugio per viandanti e pastori che dovevano superare il guado. Non si hanno notizie certe sul periodo della sua costruzione, se non l’iscrizione incisa sull’architrave del portale d’ingresso che indica la data di un restauro, 1748. E’ probabile che la chiesa fosse stata danneggiata ed abbandonata in seguito al terremoto del 1706.

Hermitage of Madonna di Coccia

La chiesa fu edificata al di fuori del centro abitato, lungo il sentiero per il Guado di Coccia, tra Campo di Giove e Palena, come rifugio per viandanti e pastori che dovevano superare il guado. Non si hanno notizie certe sul periodo della sua costruzione, se non l’iscrizione incisa sull’architrave del portale d’ingresso che indica la data di un restauro, 1748. E’ probabile che la chiesa fosse stata danneggiata ed abbandonata in seguito al terremoto del 1706.

Dove si trova: situato sulle rive del Rio Torto, ai piedi dei massicci della Meta e del Monte Greco, il paese si trova ad un’altitudine di 914 m.

L'appartenenza geografica e territoriale è al vasto territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo-Lazio e Molise. Fondato dai Sanniti, con il nome originario di Aufidena, il paese sorge in un'area che ospitava una vasta necropoli di epoca protostorica.

Perché visitarlo: Alfedena presenta una molteplicità di attrazioni e curiosità. La parte più suggestiva del paese è la natura che coinvolge la vista delle rive del rio Torto, il lago della montagna Spaccata e le cime del massiccio Meta. Luogo ideale per fare trekking ed escursioni, la località viene frequentata da turisti e vacanzieri soprattutto durante tutto il periodo della stagione estiva. E' conosciuta come il paese dei Dottori, perché in passato vi era un elevato numero di laureati rispetto al numero di abitanti. Inoltre, i selciatori e scalpellini alfedenesi hanno ornato le strade e piazze di Roma, tra cui la storica piazza San Pietro, con i famosi sampietrini ottenuti lavorando la pietra. Alfedena è un paese ricco di feste e tradizioni; nello specifico sono due ad esprimere al meglio il suo vasto patrimonio di tradizioni, cultura e conoscenze: il 17 gennaio con i Fuochi di Sant’Antonio e la seconda domenica di luglio con la Festa di Santa Maria Salomè e San Pietro, patrono cittadino.

Cosa vedere:

Torre ottagonale: uno dei simboli più noti del borgo, rappresenta i resti dell’antico castello medievale;

Porta di Alfedena: consente l’accesso alla Piazza Sannitica e al nucleo antico del paese;

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: risale al Duecento ed è caratterizzata da una facciata di ispirazione romanica: più volte restaurata a causa dei danni della guerra, conserva tuttavia grandi mosaici sulla facciata e all’interno;

Monumento ai Caduti: opera del 1924 realizzata per commemorare il tributo della popolazione di Alfedena alla prima guerra mondiale;

Monumento al Selciatore: realizzato nel 1966 all'ingresso del parco pubblico comunale. Si tratta di un'opera commemorativa degli alfedenesi che per secoli si dedicarono a questo antico mestiere;

Necropoli a valle dell’abitato e un’ampia acropoli a circa 500m di distanza che testimoniano oggettivamente l’esistenza di una città sannitica identificata usualmente con Aufidena;

Museo Archeologico: dedicato alla memoria di Antonio De Nino, raccoglie oggi parte dei preziosi reperti provenienti dalle numerose tombe scavate nelle diverse aree della Necropoli di Campo Consolino.

6 locals recommend

Area faunistica del Lupo

19 Via Santa LuciaDove si trova: situato sulle rive del Rio Torto, ai piedi dei massicci della Meta e del Monte Greco, il paese si trova ad un’altitudine di 914 m.

L'appartenenza geografica e territoriale è al vasto territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo-Lazio e Molise. Fondato dai Sanniti, con il nome originario di Aufidena, il paese sorge in un'area che ospitava una vasta necropoli di epoca protostorica.

Perché visitarlo: Alfedena presenta una molteplicità di attrazioni e curiosità. La parte più suggestiva del paese è la natura che coinvolge la vista delle rive del rio Torto, il lago della montagna Spaccata e le cime del massiccio Meta. Luogo ideale per fare trekking ed escursioni, la località viene frequentata da turisti e vacanzieri soprattutto durante tutto il periodo della stagione estiva. E' conosciuta come il paese dei Dottori, perché in passato vi era un elevato numero di laureati rispetto al numero di abitanti. Inoltre, i selciatori e scalpellini alfedenesi hanno ornato le strade e piazze di Roma, tra cui la storica piazza San Pietro, con i famosi sampietrini ottenuti lavorando la pietra. Alfedena è un paese ricco di feste e tradizioni; nello specifico sono due ad esprimere al meglio il suo vasto patrimonio di tradizioni, cultura e conoscenze: il 17 gennaio con i Fuochi di Sant’Antonio e la seconda domenica di luglio con la Festa di Santa Maria Salomè e San Pietro, patrono cittadino.

Cosa vedere:

Torre ottagonale: uno dei simboli più noti del borgo, rappresenta i resti dell’antico castello medievale;

Porta di Alfedena: consente l’accesso alla Piazza Sannitica e al nucleo antico del paese;

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: risale al Duecento ed è caratterizzata da una facciata di ispirazione romanica: più volte restaurata a causa dei danni della guerra, conserva tuttavia grandi mosaici sulla facciata e all’interno;

Monumento ai Caduti: opera del 1924 realizzata per commemorare il tributo della popolazione di Alfedena alla prima guerra mondiale;

Monumento al Selciatore: realizzato nel 1966 all'ingresso del parco pubblico comunale. Si tratta di un'opera commemorativa degli alfedenesi che per secoli si dedicarono a questo antico mestiere;

Necropoli a valle dell’abitato e un’ampia acropoli a circa 500m di distanza che testimoniano oggettivamente l’esistenza di una città sannitica identificata usualmente con Aufidena;

Museo Archeologico: dedicato alla memoria di Antonio De Nino, raccoglie oggi parte dei preziosi reperti provenienti dalle numerose tombe scavate nelle diverse aree della Necropoli di Campo Consolino.

Anversa degli Abruzzi (AQ), a 604 metri di altezza, è adagiata nell'alta Valle del Sagittario.

Perchè visitarla: dalla Valle Peligna verso Scanno il percorso stradale è affascinante. Si attraversano le Gole del Sagittario. Il profondo canyon scavato nel corso di millenni dal fiume Sagittario è un’opera naturale di grande suggestione e bellezza. Qui è stata istituita la Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario che ha valorizzato un tratto di territorio unico come quello delle sorgenti di Cavuto. L’antico borgo medievale è individuato da una cinta esterna di case, costruite di solito sopra dirupi su cui emergono le vestigia del Castello Normano. Un tempo noto centro per la produzione di terrecotte, laterizi e gesso, dove da alcuni anni è stato aperto un laboratorio per la lavorazione della ceramica.

Cosa vedere:

Chiesa di San Marcello: è la parrocchiale dedicata al patrono del paese. Edificata nell’XI secolo, ha subito diverse modifiche successive. La facciata è caratterizzata dal portale in stile tardo gotico (1472), impreziosito da fantasiose sculture con motivi ornamentali, vegetali e antropomorfi e una lunetta contenente un affresco della Madonna con Bambino e due Santi;

Chiesa della Madonna delle Grazie: del XVI secolo, con portale rinascimentale in pietra calcarea datato 1540, unico nel suo genere in Abruzzo per il raro motivo iconografico, un magnifico rosone del 1585 con le serpi attorcigliate alle asticelle del compasso;

Castello normanno o dei Conti di Sangro: edificato dai Normanni nel XII secolo, con lo scopo di controllare uno degli accessi meridionali alla Valle Peligna. Fortemente danneggiato dal terremoto del 1706, sono tuttora visibili i ruderi del puntone della torre trecentesca, un basso ambiente di collegamento tra la torre e il complesso abitativo, l'arco ribassato posto all'ingresso del palazzo, databile ai primi del Cinquecento. Qui Gabriele D'Annunzio nel 1904 ambientò la tragedia "La fiaccola sotto il moggio".

Case dei Lombardi: edifici a schiera opera di maestranze settentrionali attive nella regione tra la seconda metà del 1400 e la fine del 1600. Esempio tipico di singole strutture fortificate, inserite nella cerchia muraria, che mettevano anche in evidenza il prestigio della famiglia che le possedeva;

Castrovalva: unica frazione del comune, disposta in posizione dominante di fronte ad Anversa, sul lato destro delle Gole. Feudo indipendente nell'antichità, costituisce un esempio di insediamento di crinale notevolmente conservato. Qui l'artista olandese Maurits Cornelis Escher nel 1929 realizzò una litografia dal cosidetto "girone Escher", l'ultimo tornante prima dell'ingresso al paese, dove è possibile osservare il borgo dalla medesima prospettiva ritratta;

Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario: sorge in quel lembo di terra che ai viaggiatori inglesi di fine Ottocento apparve “pauroso e bello” L’area, già oasi WWF dal 1991, è diventata riserva naturale regionale nel 1997. Abbraccia ambienti molto diversi compresi tra i 500 m s.l.m. del fondovalle a ridosso del paese fino ad arrivare ai quasi 1500 m s.l.m. del Pizzo Marcello. All'interno della riserva si trovano un importante giardino botanico, un museo, un'area pic-nic e dei sentieri.

Cosa mangiare: la ricotta affumicata di Anversa certificata dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi del formaggio di montagna del 2002, quagliatelli e fagioli - una minestra a base di pasta con acqua e farina ma senza uova - il capretto cacio e uovo, le pizzelle cotte con il “ferro” artigianale e i dolci natalizi come pizze fritte e ceci ripieni.

Sito web

Fa parte de: I borghi più belli d'Italia, Parco letterario Gabriele D’Annunzio

Anversa degli Abruzzi

Anversa degli Abruzzi (AQ), a 604 metri di altezza, è adagiata nell'alta Valle del Sagittario.

Perchè visitarla: dalla Valle Peligna verso Scanno il percorso stradale è affascinante. Si attraversano le Gole del Sagittario. Il profondo canyon scavato nel corso di millenni dal fiume Sagittario è un’opera naturale di grande suggestione e bellezza. Qui è stata istituita la Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario che ha valorizzato un tratto di territorio unico come quello delle sorgenti di Cavuto. L’antico borgo medievale è individuato da una cinta esterna di case, costruite di solito sopra dirupi su cui emergono le vestigia del Castello Normano. Un tempo noto centro per la produzione di terrecotte, laterizi e gesso, dove da alcuni anni è stato aperto un laboratorio per la lavorazione della ceramica.

Cosa vedere:

Chiesa di San Marcello: è la parrocchiale dedicata al patrono del paese. Edificata nell’XI secolo, ha subito diverse modifiche successive. La facciata è caratterizzata dal portale in stile tardo gotico (1472), impreziosito da fantasiose sculture con motivi ornamentali, vegetali e antropomorfi e una lunetta contenente un affresco della Madonna con Bambino e due Santi;

Chiesa della Madonna delle Grazie: del XVI secolo, con portale rinascimentale in pietra calcarea datato 1540, unico nel suo genere in Abruzzo per il raro motivo iconografico, un magnifico rosone del 1585 con le serpi attorcigliate alle asticelle del compasso;

Castello normanno o dei Conti di Sangro: edificato dai Normanni nel XII secolo, con lo scopo di controllare uno degli accessi meridionali alla Valle Peligna. Fortemente danneggiato dal terremoto del 1706, sono tuttora visibili i ruderi del puntone della torre trecentesca, un basso ambiente di collegamento tra la torre e il complesso abitativo, l'arco ribassato posto all'ingresso del palazzo, databile ai primi del Cinquecento. Qui Gabriele D'Annunzio nel 1904 ambientò la tragedia "La fiaccola sotto il moggio".

Case dei Lombardi: edifici a schiera opera di maestranze settentrionali attive nella regione tra la seconda metà del 1400 e la fine del 1600. Esempio tipico di singole strutture fortificate, inserite nella cerchia muraria, che mettevano anche in evidenza il prestigio della famiglia che le possedeva;

Castrovalva: unica frazione del comune, disposta in posizione dominante di fronte ad Anversa, sul lato destro delle Gole. Feudo indipendente nell'antichità, costituisce un esempio di insediamento di crinale notevolmente conservato. Qui l'artista olandese Maurits Cornelis Escher nel 1929 realizzò una litografia dal cosidetto "girone Escher", l'ultimo tornante prima dell'ingresso al paese, dove è possibile osservare il borgo dalla medesima prospettiva ritratta;

Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario: sorge in quel lembo di terra che ai viaggiatori inglesi di fine Ottocento apparve “pauroso e bello” L’area, già oasi WWF dal 1991, è diventata riserva naturale regionale nel 1997. Abbraccia ambienti molto diversi compresi tra i 500 m s.l.m. del fondovalle a ridosso del paese fino ad arrivare ai quasi 1500 m s.l.m. del Pizzo Marcello. All'interno della riserva si trovano un importante giardino botanico, un museo, un'area pic-nic e dei sentieri.

Cosa mangiare: la ricotta affumicata di Anversa certificata dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi del formaggio di montagna del 2002, quagliatelli e fagioli - una minestra a base di pasta con acqua e farina ma senza uova - il capretto cacio e uovo, le pizzelle cotte con il “ferro” artigianale e i dolci natalizi come pizze fritte e ceci ripieni.

Sito web

Fa parte de: I borghi più belli d'Italia, Parco letterario Gabriele D’Annunzio

il centro storico che presenta la struttura di borgo fortificato derivata da un progetto portato avanti dai monaci benedettini. Le stradine acciottolate, le case in pietra, le antiche chiese e i palazzi circondati da una cinta difensiva, gli attribuiscono un carattere fortemente tradizionale. Dal Castello Medievale che si gode una delle vedute panoramiche più suggestive della zona che dà sullo splendido lago di Barrea. Celebri le festività pasquali per la Passione Vivente.

Cosa vedere:

Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo: risalente al XIII secolo, fu più volte danneggiata e ricostruita nel corso dei secoli, perdendo in parte le sue caratteristiche originali. Gli affreschi, realizzati dal pittore Paolo Gamba da Ripabottoni, risalgono alla seconda metà del ‘700 come il crocefisso ligneo conservato al suo interno;

Chiesa della Madonna delle Grazie: edificata nel XIV secolo nel perimetro in cui ora sorge il lago artificiale Barrea, fu ricostruita nella posizione in cui si trova oggi per evitare che venisse coperta dall’acqua;

Castello di Barrea: datato XI\XII secolo, caratterizzato da una torre a pianta quadrata e una a pianta circolare collegata da una cinta muraria fortificata. Il monumento è utilizzato come sede per gli eventi culturali del paese;

Lo Studio: un convento-fortezza unico nel suo genere, edificato nell’anno Mille dai monaci benedettini;

Necropoli arcaica di Colleciglio: risalente al VI-VII secolo a.C., rappresenta la testimonianza più antiche di forme di culto dei morti nel territorio. Le indagini archeologiche sul sito hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti dei riti funebri dei più antichi abitanti della valle. I reperti rinvenuti durante gli scavi alla necropoli sono conservati nell’Antiquarium della Civilità Safina, un’esposizione permanente inaugurata nel 2007.

Cosa mangiare: zuppa d’orapo (spinacio selvatico) con fagioli, gnocchetti con orapi, muscischia, (carne di pecora essiccata) pizza Ki Sfrijvie, (focaccia con pezzetti di lardo derivati dalla cottura del grasso di maiale per ottenere lo strutto) capitone, pizza di Natale. Specialità di carnevale sono le Scarcioffl’, dolce cosparso di zucchero, la cicirchiata di palline d'impasto a forma di ciambella t enuto insieme da miele. Nel periodo di Pasqua imperdibile è U’ Cor', fatto di mandorle con ripieno di Ciammell’.

14 locals recommend

Barrea

il centro storico che presenta la struttura di borgo fortificato derivata da un progetto portato avanti dai monaci benedettini. Le stradine acciottolate, le case in pietra, le antiche chiese e i palazzi circondati da una cinta difensiva, gli attribuiscono un carattere fortemente tradizionale. Dal Castello Medievale che si gode una delle vedute panoramiche più suggestive della zona che dà sullo splendido lago di Barrea. Celebri le festività pasquali per la Passione Vivente.

Cosa vedere:

Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo: risalente al XIII secolo, fu più volte danneggiata e ricostruita nel corso dei secoli, perdendo in parte le sue caratteristiche originali. Gli affreschi, realizzati dal pittore Paolo Gamba da Ripabottoni, risalgono alla seconda metà del ‘700 come il crocefisso ligneo conservato al suo interno;

Chiesa della Madonna delle Grazie: edificata nel XIV secolo nel perimetro in cui ora sorge il lago artificiale Barrea, fu ricostruita nella posizione in cui si trova oggi per evitare che venisse coperta dall’acqua;

Castello di Barrea: datato XI\XII secolo, caratterizzato da una torre a pianta quadrata e una a pianta circolare collegata da una cinta muraria fortificata. Il monumento è utilizzato come sede per gli eventi culturali del paese;

Lo Studio: un convento-fortezza unico nel suo genere, edificato nell’anno Mille dai monaci benedettini;

Necropoli arcaica di Colleciglio: risalente al VI-VII secolo a.C., rappresenta la testimonianza più antiche di forme di culto dei morti nel territorio. Le indagini archeologiche sul sito hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti dei riti funebri dei più antichi abitanti della valle. I reperti rinvenuti durante gli scavi alla necropoli sono conservati nell’Antiquarium della Civilità Safina, un’esposizione permanente inaugurata nel 2007.

Cosa mangiare: zuppa d’orapo (spinacio selvatico) con fagioli, gnocchetti con orapi, muscischia, (carne di pecora essiccata) pizza Ki Sfrijvie, (focaccia con pezzetti di lardo derivati dalla cottura del grasso di maiale per ottenere lo strutto) capitone, pizza di Natale. Specialità di carnevale sono le Scarcioffl’, dolce cosparso di zucchero, la cicirchiata di palline d'impasto a forma di ciambella t enuto insieme da miele. Nel periodo di Pasqua imperdibile è U’ Cor', fatto di mandorle con ripieno di Ciammell’.

il Medioevo ha lasciato le sue tracce nell’urbanistica e nelle architetture del centro storico, ancora ben conservate. Inserito nel Parco Nazionale della Majella, è però la natura la vera protagonista del borgo e del suo territorio: il suo paesaggio ricco di boschi, sentieri e corsi d’acqua, è perfetto per le escursioni estive, a piedi, a cavallo o in mountain bike, mentre in inverno la stazione sci omonima è la meta ideale per chi ama gli sport sulla neve. Borgo di storia e di natura, saprà far innamorare ogni visitatore con la sua accoglienza autentica e genuina.

Cosa vedere:

• Chiesa madre di Sant'Eustachio: le prime fonti documentarie testimoniano la sua esistenza dal XII secolo. La chiesa attuale il risultato della ristrutturazione avvenuta a seguito del terremoto del 1706, che non ha compromesso la veste cinque-seicentesca nella quale l’edificio si mostra ancora oggi. Vi è custodita la statua di Sant'Eustachio, patrono del paese;

• Chiesa di San Rocco: probabilmente edificata nel XVI secolo, è frutto della ricostruzione dopo la pestilenza che colpì Campo di Giove, quando iniziò a diffondersi in Abruzzo il culto di San Rocco, protettore del morbo. Della chiesa originaria rimane poco, perché ricostruita daccapo dopo il terremoto del 1706. L'interno a navata unica, molto sobrio, conserva l’altare intitolato a S. Rocco risalente al 1529;

• Palazzo del Castello: costruito nel XVI secolo sopra l'antico castello, fu abitato principalmente dalle famiglie Cantelmo e Caldora. L'ingresso principale è costituito da un portale in pietra con arco a tutto sesto, sovrastato da una nicchia che accoglie una figura antropomorfa. Al Cinquecento risale anche la loggia situata al quarto piano che affaccia sulla piazza attigua;

• Palazzo Nanni: probabilmente settecentesco e restaurato nel secolo scorso, prende il nome dalla famiglia Nanni che l'abitò. Ha la facciata principale divisa in tre livelli con un portale in pietra a tutto sesto. Al suo interno una sala conferenze, una biblioteca e una sala adibita ad eventi. E' sede operativa del Parco Nazionale Maiella;

• Palazzo Ricciardi: risale al XVIII secolo e fu edificato dalla famiglia Ricciardi di origine napoletana. Presenta una massiccia struttura in pietra ed una facciata suddivisa in tre livelli. A sovrastare l'ingresso c'è una torre colombaia centrale a pianta quadrata. Attualmente è sede del municipio;

• Museo d’arte e tradizioni locali - Casa Quaranta: costruita nel XV secolo, modificata nel 1505, è stata definitivamente restaurata per ospitare la sede del Centro polifunzionale ed il Museo di arte e tradizioni locali. L’edificio, articolato su tre livelli, si caratterizza per la presenza di un elemento tipico dell’architettura abruzzese, il cosiddetto “vignale”, un pianerottolo con scala sul quale si affaccia l’ingresso. Nel museo si conservano in prevalenza oggetti d’uso agricolo e domestico e molte sculture in pietra dell’artista locale Liborio Pensa;

• Palazzo delle Logge: edificio storico risalente al XVI secolo. Caratteristiche le loggette situate sull'ultimo piano che conferiscono il nome allo stabile.

Cosa mangiare: zuppe di legumi, polenta, fiadone dolce o salato, carni dei pascoli di alta quota, formaggio pecorino, ricotta, salumi di maiale tra i quali la salsiccia di fegato e la salsiccia pazza, prodotto tipico realizzato con i resti della lavorazione del maiale. Tra i dolci le ferratelle o pizzelle recitano un ruolo abbastanza importante.

Maja park- Parco avventura Campo Di Giove

3 Via Pinete Del Pizzalto il Medioevo ha lasciato le sue tracce nell’urbanistica e nelle architetture del centro storico, ancora ben conservate. Inserito nel Parco Nazionale della Majella, è però la natura la vera protagonista del borgo e del suo territorio: il suo paesaggio ricco di boschi, sentieri e corsi d’acqua, è perfetto per le escursioni estive, a piedi, a cavallo o in mountain bike, mentre in inverno la stazione sci omonima è la meta ideale per chi ama gli sport sulla neve. Borgo di storia e di natura, saprà far innamorare ogni visitatore con la sua accoglienza autentica e genuina.

Cosa vedere:

• Chiesa madre di Sant'Eustachio: le prime fonti documentarie testimoniano la sua esistenza dal XII secolo. La chiesa attuale il risultato della ristrutturazione avvenuta a seguito del terremoto del 1706, che non ha compromesso la veste cinque-seicentesca nella quale l’edificio si mostra ancora oggi. Vi è custodita la statua di Sant'Eustachio, patrono del paese;

• Chiesa di San Rocco: probabilmente edificata nel XVI secolo, è frutto della ricostruzione dopo la pestilenza che colpì Campo di Giove, quando iniziò a diffondersi in Abruzzo il culto di San Rocco, protettore del morbo. Della chiesa originaria rimane poco, perché ricostruita daccapo dopo il terremoto del 1706. L'interno a navata unica, molto sobrio, conserva l’altare intitolato a S. Rocco risalente al 1529;

• Palazzo del Castello: costruito nel XVI secolo sopra l'antico castello, fu abitato principalmente dalle famiglie Cantelmo e Caldora. L'ingresso principale è costituito da un portale in pietra con arco a tutto sesto, sovrastato da una nicchia che accoglie una figura antropomorfa. Al Cinquecento risale anche la loggia situata al quarto piano che affaccia sulla piazza attigua;

• Palazzo Nanni: probabilmente settecentesco e restaurato nel secolo scorso, prende il nome dalla famiglia Nanni che l'abitò. Ha la facciata principale divisa in tre livelli con un portale in pietra a tutto sesto. Al suo interno una sala conferenze, una biblioteca e una sala adibita ad eventi. E' sede operativa del Parco Nazionale Maiella;

• Palazzo Ricciardi: risale al XVIII secolo e fu edificato dalla famiglia Ricciardi di origine napoletana. Presenta una massiccia struttura in pietra ed una facciata suddivisa in tre livelli. A sovrastare l'ingresso c'è una torre colombaia centrale a pianta quadrata. Attualmente è sede del municipio;

• Museo d’arte e tradizioni locali - Casa Quaranta: costruita nel XV secolo, modificata nel 1505, è stata definitivamente restaurata per ospitare la sede del Centro polifunzionale ed il Museo di arte e tradizioni locali. L’edificio, articolato su tre livelli, si caratterizza per la presenza di un elemento tipico dell’architettura abruzzese, il cosiddetto “vignale”, un pianerottolo con scala sul quale si affaccia l’ingresso. Nel museo si conservano in prevalenza oggetti d’uso agricolo e domestico e molte sculture in pietra dell’artista locale Liborio Pensa;

• Palazzo delle Logge: edificio storico risalente al XVI secolo. Caratteristiche le loggette situate sull'ultimo piano che conferiscono il nome allo stabile.

Cosa mangiare: zuppe di legumi, polenta, fiadone dolce o salato, carni dei pascoli di alta quota, formaggio pecorino, ricotta, salumi di maiale tra i quali la salsiccia di fegato e la salsiccia pazza, prodotto tipico realizzato con i resti della lavorazione del maiale. Tra i dolci le ferratelle o pizzelle recitano un ruolo abbastanza importante.

si presenta come un piccolo borgo caratterizzato da uno stile architettonico piuttosto recente con poche tracce storiche, immerso in uno scenario naturale molto suggestivo. Meta per gli appassionati della natura, del benessere, del relax e degli sportivi il lago di Campotosto richiama numerosi visitatori. Il comprensorio è tutelato dalla Riserva Naturale dello Stato e inserito nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Oltre il turismo, hanno grande importanza per l'economia locale le attività agricole e pastorali. Sono rinomate le Mortadelle di Campotosto prodotte anche nelle frazioni di Mascioni e Poggio Cancelli.

Cosa vedere:

Chiesa di Santa Maria Apparente: sita appena fuori il centro abitato, fu fatta costruire per volere della Madonna apparsa il 2 Luglio 1604. Ha pianta a croce latina con interno a navata unica, perché in origine era una piccola cappella. La facciata presenta un rosone ampio e un portale con lo stemma della famiglia degli Orsini. L'interno ha un altare decorato e costruito in legno con foglie dorate;

Chiesa di Sant’Antonio: databile al 1359, costruita nella parte più alta del paese, ad una sola navata con copertura a capriate, ha subito nei secoli notevoli rifacimenti;

Chiesa di Santa Maria del Brugnoleto: costruita, secondo la leggenda, in un bosco di prugni in cui apparve la Madonna;

Lago omonimo: bacino artificiale più grande d’Abruzzo, a circa 1300 metri d’altitudine, ideale per una giornata all’aria aperta o per sport acquatici come la canoa, il windsurf, il kitesurf, la pesca sportiva e la pesca professionale.

Cosa mangiare: ciciaregli, una minestra di legumi con della pasta di acqua e farina a forma di cece, frascarelli in brodo, farro e fagioli, Mortadella di Campotosto, pecora alla cottora, baccalà della sposa, pesce coregone, pecorino, funghi porcini, pizze fritte.

Fa parte di: Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Campotosto

si presenta come un piccolo borgo caratterizzato da uno stile architettonico piuttosto recente con poche tracce storiche, immerso in uno scenario naturale molto suggestivo. Meta per gli appassionati della natura, del benessere, del relax e degli sportivi il lago di Campotosto richiama numerosi visitatori. Il comprensorio è tutelato dalla Riserva Naturale dello Stato e inserito nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Oltre il turismo, hanno grande importanza per l'economia locale le attività agricole e pastorali. Sono rinomate le Mortadelle di Campotosto prodotte anche nelle frazioni di Mascioni e Poggio Cancelli.

Cosa vedere:

Chiesa di Santa Maria Apparente: sita appena fuori il centro abitato, fu fatta costruire per volere della Madonna apparsa il 2 Luglio 1604. Ha pianta a croce latina con interno a navata unica, perché in origine era una piccola cappella. La facciata presenta un rosone ampio e un portale con lo stemma della famiglia degli Orsini. L'interno ha un altare decorato e costruito in legno con foglie dorate;

Chiesa di Sant’Antonio: databile al 1359, costruita nella parte più alta del paese, ad una sola navata con copertura a capriate, ha subito nei secoli notevoli rifacimenti;

Chiesa di Santa Maria del Brugnoleto: costruita, secondo la leggenda, in un bosco di prugni in cui apparve la Madonna;

Lago omonimo: bacino artificiale più grande d’Abruzzo, a circa 1300 metri d’altitudine, ideale per una giornata all’aria aperta o per sport acquatici come la canoa, il windsurf, il kitesurf, la pesca sportiva e la pesca professionale.

Cosa mangiare: ciciaregli, una minestra di legumi con della pasta di acqua e farina a forma di cece, frascarelli in brodo, farro e fagioli, Mortadella di Campotosto, pecora alla cottora, baccalà della sposa, pesce coregone, pecorino, funghi porcini, pizze fritte.

Fa parte di: Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Posizionato nelle vicinanze del Parco Nazionale d’Abruzzo, il borgo di Scanno è un centro da visitare, che offre meravigliosi paesaggi, che hanno affascinato anche il famoso fotografo Henri Cartier-Bresson, che ha soggiornato qui per un po’ di tempo.

Il lago di Scanno, il più grande bacino naturale dell’Abruzzo si trova nelle sue vicinanze e si presta alla pratica di sport come la canoa, a gite in pedalò, a lunghe sedute di birdwatching, ma è la location ideale anche per stare sdraiati sulle sue sponde a riposarsi o prendere il sole.

Cosa fare sul Lago di Scanno

Cosa fare sul Lago di Scanno? Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Questo luogo sembra infatti nato intorno alle esigenze del visitatore e propone numerose offerte di turismo esperienziale. Da notare però che le sponde del lago, si differenziano per i servizi offerti. A sinistra, dando le spalle al lago, ci si trova davanti a un’area che può essere utilizzata per posizionare tende e per campeggiare A destra, dando le spalle al lago, c’è una zona boscosa. Numerosi torrenti scorrono nei dintorni, prima di confluire nel lago.

ll lago di San Domenico è sito presso l'Eremo di San Domenico.

Prende origine da una diga completata nel 1929 per conto delle Ferrovie dello Stato per convertire la linea Roma-Sulmona alla trazione elettrica.

L'affluente principale è il Sagittario, che è anche l'unico fiume che sgorga dalla diga; il lago è pure dotato di affluenti come le cascatelle della sorgente Sega ed il fiumiciattolo di Prato Cardoso che si immette carsicamente nel lago; quest'ultimo è un corso d'acqua occasionale spesso a regime torrentizio creato dalle piogge o dallo scioglimento delle nevi.

Il Lago Pio non ha immissari o emissari. Secondo recenti studi, il lago avrebbe origini carsiche, le acque proverrebbero dal lago di Scanno mediante cunicoli sotterranei e non si tratterebbe di un semplice stagno che raccoglie solamente acqua piovana.

Ha una profondità massima di 6,5 metri ed una larghezza massima di 10.

62 locals recommend

Lago di Scanno

Posizionato nelle vicinanze del Parco Nazionale d’Abruzzo, il borgo di Scanno è un centro da visitare, che offre meravigliosi paesaggi, che hanno affascinato anche il famoso fotografo Henri Cartier-Bresson, che ha soggiornato qui per un po’ di tempo.

Il lago di Scanno, il più grande bacino naturale dell’Abruzzo si trova nelle sue vicinanze e si presta alla pratica di sport come la canoa, a gite in pedalò, a lunghe sedute di birdwatching, ma è la location ideale anche per stare sdraiati sulle sue sponde a riposarsi o prendere il sole.

Cosa fare sul Lago di Scanno

Cosa fare sul Lago di Scanno? Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Questo luogo sembra infatti nato intorno alle esigenze del visitatore e propone numerose offerte di turismo esperienziale. Da notare però che le sponde del lago, si differenziano per i servizi offerti. A sinistra, dando le spalle al lago, ci si trova davanti a un’area che può essere utilizzata per posizionare tende e per campeggiare A destra, dando le spalle al lago, c’è una zona boscosa. Numerosi torrenti scorrono nei dintorni, prima di confluire nel lago.

ll lago di San Domenico è sito presso l'Eremo di San Domenico.

Prende origine da una diga completata nel 1929 per conto delle Ferrovie dello Stato per convertire la linea Roma-Sulmona alla trazione elettrica.

L'affluente principale è il Sagittario, che è anche l'unico fiume che sgorga dalla diga; il lago è pure dotato di affluenti come le cascatelle della sorgente Sega ed il fiumiciattolo di Prato Cardoso che si immette carsicamente nel lago; quest'ultimo è un corso d'acqua occasionale spesso a regime torrentizio creato dalle piogge o dallo scioglimento delle nevi.

Il Lago Pio non ha immissari o emissari. Secondo recenti studi, il lago avrebbe origini carsiche, le acque proverrebbero dal lago di Scanno mediante cunicoli sotterranei e non si tratterebbe di un semplice stagno che raccoglie solamente acqua piovana.

Ha una profondità massima di 6,5 metri ed una larghezza massima di 10.

Roccaraso sorge nel comprensorio degli Altopiani Maggiori, non lontana dalle aree dei due grandi Parchi Nazionali: quello storico d'Abruzzo e quello della Majella.

E' una rinomata località turistica dell'Appennino Abruzzese. ll patrimonio naturalistico, le notevoli attrezzature sciistiche e sportive, la ricca dotazione alberghiera e commerciale e la consolidata fama di prestigiosa stazione Appenninica di turismo montano, rappresentano il biglietto da visita che Roccaraso offre ai propri ospiti. Situata a 1250 m s.l.m. è conosciuta già dai primi del 900. La sua tradizione turistica parte da lontano e già negli anni tra le due guerre ospitava la famiglia regnante ed eminenti personalità dell'epoca. Al visitatore Roccaraso propone un bacino sciistico (Aremogna-Pizzalto-Montepratello Rivisondoli) con trenta modernissimi impianti a fune, centodieci chilometri di piste perfettamente innevate e assistite dal più ampio e moderno impianto di neve programmata. Le piste da fondo, lo snow-board, la possibilità di praticare sci-escursionistico, lo stadioghiaccio, completano un'offerta senza pari, in un ambito naturalistico di assoluto pregio. Roccaraso: la Montagna desiderata tutto l'anno. La località è, infatti, luogo ideale anche per la vacanza estiva. Le grandi aree verdi circostanti, che consentono escursioni di ogni grado verso una natura incontaminata, con flora e fauna tipiche degli ambienti naturali protetti, il clima, l’attrezzatura sportiva e i centri benessere, il programma di accoglienza e di manifestazioni, gli appuntamenti serali e le tante possibilità di svago, sono gli ingredienti per una vacanza all’insegna del relax e del benessere psico-fisico, che si arricchisce ulteriormente con le proposte dei vicini centri di Rivisondoli e Pescocostanzo. Invidiabili sono anche le risorse per il turismo congressuale, con la magnifica sala comunale, per 400 posti, con buvette, impianto televisivo a circuito chiuso, multiconferenza e attrezzature multimediali, superfici di supporto per la sala stampa, accounting e services. Altre risorse per convegni sono ubicate presso la locale Scuola Alberghiera.

Cosa vedere:

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta situata davanti alla Rocca di Roccaraso, vale a dire l'antica Torre del castello, usata nel XIX secolo come torre dell'orologio, attualmente in via Caracciolo, 3. Risale a prima del XVI secolo e ai primi del Seicento fu rimaneggiata.Della chiesa originaria rimane solamente la statua d'argento di Sant'Ippolito, patrono di Roccaraso, di scuola orafa napoletana, donato dal barone Donato Berardino Angeloni nel 1688 alla chiesa.

Eremo della Madonna della Portella che si trova sulla strada tra Roccaraso e Rivisondoli, all'altezza di località Monte Pratello. Fu edificato nel 1589 su una precedente cappella votiva, poi trasformato in un rifugio con un pozzo. L'ultimo eremita fu frate Nicola Di Coccia da Palena, ovvero Teodoro Di Biase, morto nel 1968 proprio nell'eremo. Nel 1875 fu restaurato ampiamente a seguito del crollo del tetto e del prezioso soffitto dorato a zecchino, e dipinto con scene bibliche, e venne realizzata una semplice volta a botte in pietra e cemento, con dipinti murali del presbiterio risalenti al 1924. Conserva una statua della Santa Vergine, portata in processione sull'altipiano dell'Alto Sangro il primo martedì dopo Pentecoste

Chiesa di San Bernardino, posta tra via Roma e viottolo San Bernardino, risulta edificata nel 1851, da una scritta sul portale. La via ov'è edificata, secondo la tradizione di Roccaraso, San Bernardino si soffermò durante una sua missione di evangelizzazione. La chiesa fu restaurata nel 1715 e riedificata nel 1954.[7] Ha semplice impianto rettangolare di cappella di montagna in stile ticinese, con facciata terminante a triangolo, e piccola pertica triangolare che ripara all'ingresso dalla pioggia. Il campanile è a vela, l'interno a navata unica termina con un'abside semicircolare.

Chiesa di San Rocco edificata nel 1656 come grazia ricevuta per la fine della peste (San Rocco è il patrono degli ammalati di tale malattia), nel 1743.

Chiesa di San Bartolomeo in Pietransieri, del XVIII secolo, caratterizzata da portale architravato con la lunetta recentemente decorata dal mosaico del Cristo, e sovrastato da un finestrone rettangolare centrale. L'interno è a navata unica, con soffitto a capriate lignee, due nicchie laterali per accogliere i santi, i quadri della Via Crucis, e il capo altare poggiato sulla parete fasciata in legno, con un monumentale Crocifisso.

Chiesetta della Madonna delle Nevi in Aremogna, in posizione elevata, si affaccia sulla piana, posta accanto al complesso di hotel turistici.

Sacrario ai Caduti Senza Croce di Monte Zurrone e Sacrario dei Caduti del Limmari

Cosa mangiare: gnocchi, tacconelli e tacconi, polenta con carne di maiale soffritta o con ragù di castrato, .orapi e cicoria selvatica, zuppe di legumi, dolci tipici come le scaglie, gli amaretti, le pizzelle.

48 locals recommend

Roccaraso

Roccaraso sorge nel comprensorio degli Altopiani Maggiori, non lontana dalle aree dei due grandi Parchi Nazionali: quello storico d'Abruzzo e quello della Majella.

E' una rinomata località turistica dell'Appennino Abruzzese. ll patrimonio naturalistico, le notevoli attrezzature sciistiche e sportive, la ricca dotazione alberghiera e commerciale e la consolidata fama di prestigiosa stazione Appenninica di turismo montano, rappresentano il biglietto da visita che Roccaraso offre ai propri ospiti. Situata a 1250 m s.l.m. è conosciuta già dai primi del 900. La sua tradizione turistica parte da lontano e già negli anni tra le due guerre ospitava la famiglia regnante ed eminenti personalità dell'epoca. Al visitatore Roccaraso propone un bacino sciistico (Aremogna-Pizzalto-Montepratello Rivisondoli) con trenta modernissimi impianti a fune, centodieci chilometri di piste perfettamente innevate e assistite dal più ampio e moderno impianto di neve programmata. Le piste da fondo, lo snow-board, la possibilità di praticare sci-escursionistico, lo stadioghiaccio, completano un'offerta senza pari, in un ambito naturalistico di assoluto pregio. Roccaraso: la Montagna desiderata tutto l'anno. La località è, infatti, luogo ideale anche per la vacanza estiva. Le grandi aree verdi circostanti, che consentono escursioni di ogni grado verso una natura incontaminata, con flora e fauna tipiche degli ambienti naturali protetti, il clima, l’attrezzatura sportiva e i centri benessere, il programma di accoglienza e di manifestazioni, gli appuntamenti serali e le tante possibilità di svago, sono gli ingredienti per una vacanza all’insegna del relax e del benessere psico-fisico, che si arricchisce ulteriormente con le proposte dei vicini centri di Rivisondoli e Pescocostanzo. Invidiabili sono anche le risorse per il turismo congressuale, con la magnifica sala comunale, per 400 posti, con buvette, impianto televisivo a circuito chiuso, multiconferenza e attrezzature multimediali, superfici di supporto per la sala stampa, accounting e services. Altre risorse per convegni sono ubicate presso la locale Scuola Alberghiera.

Cosa vedere:

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta situata davanti alla Rocca di Roccaraso, vale a dire l'antica Torre del castello, usata nel XIX secolo come torre dell'orologio, attualmente in via Caracciolo, 3. Risale a prima del XVI secolo e ai primi del Seicento fu rimaneggiata.Della chiesa originaria rimane solamente la statua d'argento di Sant'Ippolito, patrono di Roccaraso, di scuola orafa napoletana, donato dal barone Donato Berardino Angeloni nel 1688 alla chiesa.

Eremo della Madonna della Portella che si trova sulla strada tra Roccaraso e Rivisondoli, all'altezza di località Monte Pratello. Fu edificato nel 1589 su una precedente cappella votiva, poi trasformato in un rifugio con un pozzo. L'ultimo eremita fu frate Nicola Di Coccia da Palena, ovvero Teodoro Di Biase, morto nel 1968 proprio nell'eremo. Nel 1875 fu restaurato ampiamente a seguito del crollo del tetto e del prezioso soffitto dorato a zecchino, e dipinto con scene bibliche, e venne realizzata una semplice volta a botte in pietra e cemento, con dipinti murali del presbiterio risalenti al 1924. Conserva una statua della Santa Vergine, portata in processione sull'altipiano dell'Alto Sangro il primo martedì dopo Pentecoste

Chiesa di San Bernardino, posta tra via Roma e viottolo San Bernardino, risulta edificata nel 1851, da una scritta sul portale. La via ov'è edificata, secondo la tradizione di Roccaraso, San Bernardino si soffermò durante una sua missione di evangelizzazione. La chiesa fu restaurata nel 1715 e riedificata nel 1954.[7] Ha semplice impianto rettangolare di cappella di montagna in stile ticinese, con facciata terminante a triangolo, e piccola pertica triangolare che ripara all'ingresso dalla pioggia. Il campanile è a vela, l'interno a navata unica termina con un'abside semicircolare.

Chiesa di San Rocco edificata nel 1656 come grazia ricevuta per la fine della peste (San Rocco è il patrono degli ammalati di tale malattia), nel 1743.

Chiesa di San Bartolomeo in Pietransieri, del XVIII secolo, caratterizzata da portale architravato con la lunetta recentemente decorata dal mosaico del Cristo, e sovrastato da un finestrone rettangolare centrale. L'interno è a navata unica, con soffitto a capriate lignee, due nicchie laterali per accogliere i santi, i quadri della Via Crucis, e il capo altare poggiato sulla parete fasciata in legno, con un monumentale Crocifisso.

Chiesetta della Madonna delle Nevi in Aremogna, in posizione elevata, si affaccia sulla piana, posta accanto al complesso di hotel turistici.

Sacrario ai Caduti Senza Croce di Monte Zurrone e Sacrario dei Caduti del Limmari

Cosa mangiare: gnocchi, tacconelli e tacconi, polenta con carne di maiale soffritta o con ragù di castrato, .orapi e cicoria selvatica, zuppe di legumi, dolci tipici come le scaglie, gli amaretti, le pizzelle.

Pescocostanzo: un gioiello prezioso tra gli insediamenti "minori" italiani, un borgo antico, esempio eccellente di conservazione di architettura civile e religiosa. Sorge al centro di un sistema di altipiani carsici, conosciuto come "La Regione degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo", ed è tra i comuni a più alta quota in Italia (1.400 metri s l.m.). Un eccezionale patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi, l'intatto assetto urbanistico del passato, una fisionomia sociale non stravolta dalle novità, rendono un carattere di eccezionalità a questa località, dove sono tutti da vivere i segni della storia. Centro di antica tradizione artigiana, propone al visitatore una varietà di rinomati prodotti dell'artigianato artistico (oreficeria in filigrana, merletti a tombolo, ferro battuto, legno intagliato, ecc.), ma anche l'abbondanza dei prodotti zootecnici e una sviluppata attrezzatura turistica estiva ed invernale, che ben si integra con l'offerta dei vicini centri di Rivisondoli e Roccaraso, con i quali forma il comprensorio turistico più importante della montagna abruzzese. In inverno la stazione sciistica di Pescocostanzo Mountain Resort, vicinissima al paese, rappresenta un'alternativa interessante. Il comprensorio raccolto e ben curato offre la possibilità di 10 km di piste, larghe e con pendenze variabili, ideali per principianti, famiglie e bambini, anche se non mancano tratti panoramici e sezioni ripide e veloci per i più esperti. Un moderno impianto di innevamento artificiale garantisce sempre un ottima copertura e qualità del manto nevoso su gran parte delle piste e l’area dedicata a Pesco Snowpark, lo snowpark del consorzio Alto Sangro tra i più grandi dell’Appennino che dispone anche di illuminazione per aperture in notturna. Per i piccolissimi Pescocostanzo Mountain Resort offre un grande parco giochi alla base degli impianti, il Baby Garden ricco di coloratissime attrazioni, playground, gonfiabili, giostrino e percorsi snowtubing. Per gli amanti del freeski e dello snowboard è un vero paradiso lungo le linee che scendono dalle pendici del gruppo montuoso di Monte Rotella e Monte Calvario. All’interno dell’incontaminato Bosco di Sant’Antonio, poi, il centro sci fondo, con tracciati tra i più conosciuti della regione. Fiore all’occhiello del resort, è il nuovo campo scuola realizzato interamente in Neveplast, la pista artificiale, 100% riciclabile, servita da un comodo tappeto di risalita, ideale per i bambini principianti che vogliano avvicinarsi agli sport invernali, sci o snowboard, senza dover aspettare la neve.

57 locals recommend

Pescocostanzo

Pescocostanzo: un gioiello prezioso tra gli insediamenti "minori" italiani, un borgo antico, esempio eccellente di conservazione di architettura civile e religiosa. Sorge al centro di un sistema di altipiani carsici, conosciuto come "La Regione degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo", ed è tra i comuni a più alta quota in Italia (1.400 metri s l.m.). Un eccezionale patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi, l'intatto assetto urbanistico del passato, una fisionomia sociale non stravolta dalle novità, rendono un carattere di eccezionalità a questa località, dove sono tutti da vivere i segni della storia. Centro di antica tradizione artigiana, propone al visitatore una varietà di rinomati prodotti dell'artigianato artistico (oreficeria in filigrana, merletti a tombolo, ferro battuto, legno intagliato, ecc.), ma anche l'abbondanza dei prodotti zootecnici e una sviluppata attrezzatura turistica estiva ed invernale, che ben si integra con l'offerta dei vicini centri di Rivisondoli e Roccaraso, con i quali forma il comprensorio turistico più importante della montagna abruzzese. In inverno la stazione sciistica di Pescocostanzo Mountain Resort, vicinissima al paese, rappresenta un'alternativa interessante. Il comprensorio raccolto e ben curato offre la possibilità di 10 km di piste, larghe e con pendenze variabili, ideali per principianti, famiglie e bambini, anche se non mancano tratti panoramici e sezioni ripide e veloci per i più esperti. Un moderno impianto di innevamento artificiale garantisce sempre un ottima copertura e qualità del manto nevoso su gran parte delle piste e l’area dedicata a Pesco Snowpark, lo snowpark del consorzio Alto Sangro tra i più grandi dell’Appennino che dispone anche di illuminazione per aperture in notturna. Per i piccolissimi Pescocostanzo Mountain Resort offre un grande parco giochi alla base degli impianti, il Baby Garden ricco di coloratissime attrazioni, playground, gonfiabili, giostrino e percorsi snowtubing. Per gli amanti del freeski e dello snowboard è un vero paradiso lungo le linee che scendono dalle pendici del gruppo montuoso di Monte Rotella e Monte Calvario. All’interno dell’incontaminato Bosco di Sant’Antonio, poi, il centro sci fondo, con tracciati tra i più conosciuti della regione. Fiore all’occhiello del resort, è il nuovo campo scuola realizzato interamente in Neveplast, la pista artificiale, 100% riciclabile, servita da un comodo tappeto di risalita, ideale per i bambini principianti che vogliano avvicinarsi agli sport invernali, sci o snowboard, senza dover aspettare la neve.

ivisondoli (Aq) si trova nella Regione degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, in posizione dominante sull’altopiano del Prato, tra Roccaraso e Pescocostanzo.

Perchè visitarlo: il borgo è circondato un ambiente naturale di grande suggestione e un clima salubre, destinazione ideale per una vacanza estiva in montagna. La località ha oramai consolidato il proprio nome come centro di vacanza estiva e stazione sciistica tra le più importanti in Abruzzo. Infatti, gli impianti di risalita e le piste di Monte Pratello formano con l’Aremogna e Pizzalto di Roccaraso un comprensorio di prim’ordine nel panorama dello sci in Italia.

Cosa vedere:

• Borgo fortificato: ll nucleo storico, ancora ben identificabile anche attraverso l’ubicazione delle porte che consentivano l’accesso al borgo (visibili Porta Antonetta, quattrocentesca, e quella nei pressi di Palazzo Sardi), ha prevalentemente una struttura urbana raccolta, con case che s’affacciano su un sistema viario reticolare originario fatto di stradine e scalinate, tipica dei sec. XVII-XVIII e con una cinta muraria (case a schiera) a nord–ovest difensiva dell’antico insediamento.

• Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari: spicca nel centro dell’abitato con la sua facciata rossa di mattoni e finiture in pietra bianca. Edificata nel 1912 su un precedente luogo di culto, arricchita da splendide vetrate policrome di Haynal (1991). Al suo interno si conservano due opere secentesche: un altare in tarsìa marmorea e un bel trittico ligneo, oltre ad un crocifisso del 1700;

• Santuario Romitorio di Maria Ss della Portella: Il Santuario, edificato nel 1589, conserva una miracolosa immagine della Madonna col Bambino (bassorilievo in pietra). Fu eretto alla fine del XVI secolo nel luogo in cui, secondo la tradizione, l’effigie della Vergine, trasportata da terre lontane, divenne così pesante da non poter essere più rimossa. Affacciata sull’Altopiano delle Cinque Miglia, questa chiesa era meta di eremiti che si isolavano qui per meditare e pregare. Il portale della chiesa presenta due raffigurazioni di cherubini di arte barocca; il presbiterio è rialzato e separato da una balaustra di marmo con ornamenti di angeli in gesso. Su una delle due pareti più corte si aprono una balconata con parapetto in muratura del ‘900 e una porta che conduce a quello che un tempo era il loggiato, nelle cui vicinanze si trova la pietra tombale di un eremita. Ogni anno, il primo martedì dopo la Pentecoste, viene festeggiato in modo molto sentito da tutta la popolazione e dai paesi limitrofi.

Sagre ed eventi: Rivisondoli è nota per il presepe vivente, una manifestazione con grande partecipazione popolare, unica nel suo genere, chesi tiene ogni anno il 5 gennaio ed è realizzata in un suggestivo ambiente montano.

Cosa mangiare:

spaghetti alla chitarra, cazzarielli con fagioli, gnocchi di farina di castagne con funghi porcini, la famosa scamorza di Rivisondoli, caciocavalli, mozzarelle, pecorini, caprini, ricotte.

20 locals recommend

Rivisondoli

ivisondoli (Aq) si trova nella Regione degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, in posizione dominante sull’altopiano del Prato, tra Roccaraso e Pescocostanzo.

Perchè visitarlo: il borgo è circondato un ambiente naturale di grande suggestione e un clima salubre, destinazione ideale per una vacanza estiva in montagna. La località ha oramai consolidato il proprio nome come centro di vacanza estiva e stazione sciistica tra le più importanti in Abruzzo. Infatti, gli impianti di risalita e le piste di Monte Pratello formano con l’Aremogna e Pizzalto di Roccaraso un comprensorio di prim’ordine nel panorama dello sci in Italia.

Cosa vedere:

• Borgo fortificato: ll nucleo storico, ancora ben identificabile anche attraverso l’ubicazione delle porte che consentivano l’accesso al borgo (visibili Porta Antonetta, quattrocentesca, e quella nei pressi di Palazzo Sardi), ha prevalentemente una struttura urbana raccolta, con case che s’affacciano su un sistema viario reticolare originario fatto di stradine e scalinate, tipica dei sec. XVII-XVIII e con una cinta muraria (case a schiera) a nord–ovest difensiva dell’antico insediamento.

• Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari: spicca nel centro dell’abitato con la sua facciata rossa di mattoni e finiture in pietra bianca. Edificata nel 1912 su un precedente luogo di culto, arricchita da splendide vetrate policrome di Haynal (1991). Al suo interno si conservano due opere secentesche: un altare in tarsìa marmorea e un bel trittico ligneo, oltre ad un crocifisso del 1700;

• Santuario Romitorio di Maria Ss della Portella: Il Santuario, edificato nel 1589, conserva una miracolosa immagine della Madonna col Bambino (bassorilievo in pietra). Fu eretto alla fine del XVI secolo nel luogo in cui, secondo la tradizione, l’effigie della Vergine, trasportata da terre lontane, divenne così pesante da non poter essere più rimossa. Affacciata sull’Altopiano delle Cinque Miglia, questa chiesa era meta di eremiti che si isolavano qui per meditare e pregare. Il portale della chiesa presenta due raffigurazioni di cherubini di arte barocca; il presbiterio è rialzato e separato da una balaustra di marmo con ornamenti di angeli in gesso. Su una delle due pareti più corte si aprono una balconata con parapetto in muratura del ‘900 e una porta che conduce a quello che un tempo era il loggiato, nelle cui vicinanze si trova la pietra tombale di un eremita. Ogni anno, il primo martedì dopo la Pentecoste, viene festeggiato in modo molto sentito da tutta la popolazione e dai paesi limitrofi.

Sagre ed eventi: Rivisondoli è nota per il presepe vivente, una manifestazione con grande partecipazione popolare, unica nel suo genere, chesi tiene ogni anno il 5 gennaio ed è realizzata in un suggestivo ambiente montano.

Cosa mangiare:

spaghetti alla chitarra, cazzarielli con fagioli, gnocchi di farina di castagne con funghi porcini, la famosa scamorza di Rivisondoli, caciocavalli, mozzarelle, pecorini, caprini, ricotte.

si trova ad un’altitudine di 344 m ed è immerso nell'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel paese scorre il fiume Tirino, che nasce dal sistema acquifero di Campo Imperatore.

Perché visitarlo: Il paese offre tante bellezze naturalistiche, come per esempio il fiume Tirino, ricco di trote e di gamberi,noto per essere il fiume più bello e pulito d’Italia ed uno dei più puliti in Europa. Il centro abitato è sito su una collina, quindi la cittadina è completamente immersa nel verde ed abbonda di panorami mozzafiato. Bussi sul Tirino è una meta perfetta per chi ama l’avventura, l’escursionismo, ma soprattutto per chi desidera il contatto con la natura circostante incontaminata. Lungo la Valle del Tirino è possibile praticare attività di equiturismo, passeggiate in mountain bike, trekking. Nel Medioevo la sua industria principale era quella delle stoviglie, ma ad oggi questa industria è decaduta. Oggi Bussi sul Tirino è sede della Società Chimica Bussi S.p.A. persegue il primario obiettivo dello sviluppo sostenibile delle proprie produzioni di chimica di base e chimica fine, con il continuo miglioramento dell’impatto sociale e ambientale delle stesse e l’industrializzazione di processi e prodotti innovativi nel segmento del trattamento acque.

Cosa vedere:

Castello di Bussi sul Tirino: probabilmente costruito dai d’Angiò, il castello è il monumento principale della città. Nonostante sia stato in origine edificato nel 1100 come edificio di difesa, dopo trasformazioni e ristrutturazioni oggi è adibito a residenza privata. Forti muraglie, torre merlata, finestre medioevali e rinascimentali. Sulla facciata originale balconcino con balaustra a merlatura.

Chiesa parrocchiale di San Biagio: costruita nel Trecento, ha un aspetto barocco, come testimoniato dal portale coronato ricurvo. In occasione dei festeggiamenti del santo si usa seguire la Santa Messa nella chiesa e ricevere l’olio benedetto per l’unzione della gola. A San Biagio è infatti riconosciuto il patronato contro tutte le malattie della gola.

Chiesa di Santa Maria di Cartignano: si trova sulla strada che costeggia Bussi ed è un’antica “chiesa di strada”, uno di quegli edifici sacri definiti “chiese tratturali”, edificate sui sentieri delle transumanze – ovvero “tratturi” – sui cui i pastori si muovevano continuamente tra Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia;

Centro Visite Fiume Tirino: moderna struttura educativa e informativa adagiata sulle sponde del fiume omonimo dalle acque limpidissime e tra le più ossigenate e pulite della penisola italiana. Il Centro è dotato di un laboratorio didattico dedicato alla sostenibilità ambientale.

Sagre ed eventi: Sagra del Gambero e della Trota in Agosto, Festa di San Biagio in febbraio.

Cosa mangiare: calcioni, frittata al basilico, patate 'mporchettate, spumini, tortiera di patate, ciambelle d’ San Biag.

7 locals recommend

Bussi sul Tirino

si trova ad un’altitudine di 344 m ed è immerso nell'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel paese scorre il fiume Tirino, che nasce dal sistema acquifero di Campo Imperatore.

Perché visitarlo: Il paese offre tante bellezze naturalistiche, come per esempio il fiume Tirino, ricco di trote e di gamberi,noto per essere il fiume più bello e pulito d’Italia ed uno dei più puliti in Europa. Il centro abitato è sito su una collina, quindi la cittadina è completamente immersa nel verde ed abbonda di panorami mozzafiato. Bussi sul Tirino è una meta perfetta per chi ama l’avventura, l’escursionismo, ma soprattutto per chi desidera il contatto con la natura circostante incontaminata. Lungo la Valle del Tirino è possibile praticare attività di equiturismo, passeggiate in mountain bike, trekking. Nel Medioevo la sua industria principale era quella delle stoviglie, ma ad oggi questa industria è decaduta. Oggi Bussi sul Tirino è sede della Società Chimica Bussi S.p.A. persegue il primario obiettivo dello sviluppo sostenibile delle proprie produzioni di chimica di base e chimica fine, con il continuo miglioramento dell’impatto sociale e ambientale delle stesse e l’industrializzazione di processi e prodotti innovativi nel segmento del trattamento acque.

Cosa vedere:

Castello di Bussi sul Tirino: probabilmente costruito dai d’Angiò, il castello è il monumento principale della città. Nonostante sia stato in origine edificato nel 1100 come edificio di difesa, dopo trasformazioni e ristrutturazioni oggi è adibito a residenza privata. Forti muraglie, torre merlata, finestre medioevali e rinascimentali. Sulla facciata originale balconcino con balaustra a merlatura.

Chiesa parrocchiale di San Biagio: costruita nel Trecento, ha un aspetto barocco, come testimoniato dal portale coronato ricurvo. In occasione dei festeggiamenti del santo si usa seguire la Santa Messa nella chiesa e ricevere l’olio benedetto per l’unzione della gola. A San Biagio è infatti riconosciuto il patronato contro tutte le malattie della gola.

Chiesa di Santa Maria di Cartignano: si trova sulla strada che costeggia Bussi ed è un’antica “chiesa di strada”, uno di quegli edifici sacri definiti “chiese tratturali”, edificate sui sentieri delle transumanze – ovvero “tratturi” – sui cui i pastori si muovevano continuamente tra Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia;

Centro Visite Fiume Tirino: moderna struttura educativa e informativa adagiata sulle sponde del fiume omonimo dalle acque limpidissime e tra le più ossigenate e pulite della penisola italiana. Il Centro è dotato di un laboratorio didattico dedicato alla sostenibilità ambientale.

Sagre ed eventi: Sagra del Gambero e della Trota in Agosto, Festa di San Biagio in febbraio.

Cosa mangiare: calcioni, frittata al basilico, patate 'mporchettate, spumini, tortiera di patate, ciambelle d’ San Biag.

a 257 m.s.l., centro agricolo in pittoresca posizione su di un colle nel versante destro della media valle del Pescara, alle falde della Maiella.

Perchè visitarlo: Grazie alla sua posizione geografica particolarmente felice favorisce, in breve tempo, il contatto sia con le zone marine che con quelle della più alta montagna. E' un paese ricco di tradizioni e luoghi da visitare. L’antico centro storico presenta caratteristiche architettoniche e bellezze di chiara impronta medievale.

Le colline circondano il paese sormontate dalle vette della Majella. Luogo ideale per passeggiate nei boschi o attraverso antichi sentieri nella natura incontaminata.

Cosa vedere:

la Chiesa di S. Maria Arabona, costruita nel 1208 dai monaci cistercensi sul luogo dove esisteva un tempio pagano della "Dea Orbona" o sull'ara "Deae Bonae". Architettura goticizzante di stile borgognone a blocchi di pietra regolari, contrafforti , abside piatta con finestre disposte simmetricamente: tre alla base, due al centro, una grande, circolare, a rosone traforato, in alto. Manca la tipica facciata perché la costruzione non è stata ultimata. Ingresso laterale con portale molto semplice, vicino alla torre campanaria, altro rosoncino a raggiera. Interno, tre navate; pilastri a fasci svettanti, arcate e volte ogivali e a tutto sesto, costoloni in pietra. Cupola ribassata scandita da costoloni convergenti in u anello con foglie di acanto. Abside spaziosa, rettangolare, con affreschi sulla parete fondale: S. Elisabetta, Crocifisso, la Vergine col Bambino che ha in braccio un cagnolino; opera di Antonio de Adria (di Atri) del 1373. Rialzato da gradini l'altare in pietra ornato da sculture; sulla parete di sinistra poggia l'artistico tabernacolo finemente scolpito, retto da agili colonnine dai preziosi capitelli. Più avanti svetta l'agile colonna per il cero pasquale percorso, dalla base fino all'apice, da minuziosi significativi rilievi delicatamente ricavati dalla pietra. Ai lati dell'abside due cappelle parte: nella prima affresco del 1450 nell'ultima a destra sarcofago con le spoglie del giovane Dino Zambra, morto santamente nel 1944. L'antico monastero, trasformato in civile abitazione, conserva solo la suggestiva sala capitolare con pilastro centrale che dirama costoloni sugli angoli e sulle pareti, raccolti da capitelli pensili. Completa l'opera monumentale il grande verdeggiante giardino. Il monastero e la chiesa, acquistati dal barone Zambra, furono poi donati ai salesiani.

la Chiesa di S. Nicola di Bari, trecentesca, trasformata nel periodo barocco. Facciata i pietra con ornamenti a rilievi, artistico portale preceduto da due leoni stilofori romanici su cui poggiano graziose colonnine, sui capitelli due lanterne in ferro battuto. Antiche le muraglie laterali si collegano, a sinistra, con altre costruzioni:

la chiesa di S. Chiara e convento delle Suore francescane;

la chiesa di S. Nicola, a tre navate, interamente barocca; anche la cripta ha ornamenti e rilievi secenteschi. Molte sono le costruzioni civili con particolari scultorei antichi nei balconi, nelle finestre, nei portali;

la Chiesa di S. Pancrazio: tipica facciata rustica; ingresso con gradinata, unica navata con quattro cappelle; ornamenti e stucchi del tardo barocco.

il Santuario del Volto Santo (m. 285) su di una collina con bella vista panoramica; costruito tra il 1617 e il 1638 ha subito trasformazioni in varie epoche. Facciata su alta scalinata interamente rifatta, tre portali ricostruiti secondo lo stile romanico così come il rosone. Moderno anche il Campanile; a lato è sorto un importante complesso alberghiero per soggiorni e vacanze. L'interno della chiesa, a tre navate, ricchezza di marmi policromi, vetrate istoriate. Sopra l'altare maggiore l'artistico tabernacolo marmoreo con la preziosa teca in argento, oro e pietre preziose: contiene la miracolosa immagine del Volto Santo di Cristo su leggera seta trasparente; non è pittura, non si notano segni di pennellate o spessore di colore. Dal 1638 la Sacra immagine non ha subito alterazioni al contatto con la luce, nè si è verificato alcun mutamento.

Cosa mangiare: brodo di gallina vecchia con tagliolini all'uovo, sagne con ceci e cipolla fritta, tagliatelle alle noci, trippetta d'agnello, baccalà con i peperoni.

Manoppello

a 257 m.s.l., centro agricolo in pittoresca posizione su di un colle nel versante destro della media valle del Pescara, alle falde della Maiella.

Perchè visitarlo: Grazie alla sua posizione geografica particolarmente felice favorisce, in breve tempo, il contatto sia con le zone marine che con quelle della più alta montagna. E' un paese ricco di tradizioni e luoghi da visitare. L’antico centro storico presenta caratteristiche architettoniche e bellezze di chiara impronta medievale.

Le colline circondano il paese sormontate dalle vette della Majella. Luogo ideale per passeggiate nei boschi o attraverso antichi sentieri nella natura incontaminata.

Cosa vedere:

la Chiesa di S. Maria Arabona, costruita nel 1208 dai monaci cistercensi sul luogo dove esisteva un tempio pagano della "Dea Orbona" o sull'ara "Deae Bonae". Architettura goticizzante di stile borgognone a blocchi di pietra regolari, contrafforti , abside piatta con finestre disposte simmetricamente: tre alla base, due al centro, una grande, circolare, a rosone traforato, in alto. Manca la tipica facciata perché la costruzione non è stata ultimata. Ingresso laterale con portale molto semplice, vicino alla torre campanaria, altro rosoncino a raggiera. Interno, tre navate; pilastri a fasci svettanti, arcate e volte ogivali e a tutto sesto, costoloni in pietra. Cupola ribassata scandita da costoloni convergenti in u anello con foglie di acanto. Abside spaziosa, rettangolare, con affreschi sulla parete fondale: S. Elisabetta, Crocifisso, la Vergine col Bambino che ha in braccio un cagnolino; opera di Antonio de Adria (di Atri) del 1373. Rialzato da gradini l'altare in pietra ornato da sculture; sulla parete di sinistra poggia l'artistico tabernacolo finemente scolpito, retto da agili colonnine dai preziosi capitelli. Più avanti svetta l'agile colonna per il cero pasquale percorso, dalla base fino all'apice, da minuziosi significativi rilievi delicatamente ricavati dalla pietra. Ai lati dell'abside due cappelle parte: nella prima affresco del 1450 nell'ultima a destra sarcofago con le spoglie del giovane Dino Zambra, morto santamente nel 1944. L'antico monastero, trasformato in civile abitazione, conserva solo la suggestiva sala capitolare con pilastro centrale che dirama costoloni sugli angoli e sulle pareti, raccolti da capitelli pensili. Completa l'opera monumentale il grande verdeggiante giardino. Il monastero e la chiesa, acquistati dal barone Zambra, furono poi donati ai salesiani.

la Chiesa di S. Nicola di Bari, trecentesca, trasformata nel periodo barocco. Facciata i pietra con ornamenti a rilievi, artistico portale preceduto da due leoni stilofori romanici su cui poggiano graziose colonnine, sui capitelli due lanterne in ferro battuto. Antiche le muraglie laterali si collegano, a sinistra, con altre costruzioni:

la chiesa di S. Chiara e convento delle Suore francescane;

la chiesa di S. Nicola, a tre navate, interamente barocca; anche la cripta ha ornamenti e rilievi secenteschi. Molte sono le costruzioni civili con particolari scultorei antichi nei balconi, nelle finestre, nei portali;

la Chiesa di S. Pancrazio: tipica facciata rustica; ingresso con gradinata, unica navata con quattro cappelle; ornamenti e stucchi del tardo barocco.

il Santuario del Volto Santo (m. 285) su di una collina con bella vista panoramica; costruito tra il 1617 e il 1638 ha subito trasformazioni in varie epoche. Facciata su alta scalinata interamente rifatta, tre portali ricostruiti secondo lo stile romanico così come il rosone. Moderno anche il Campanile; a lato è sorto un importante complesso alberghiero per soggiorni e vacanze. L'interno della chiesa, a tre navate, ricchezza di marmi policromi, vetrate istoriate. Sopra l'altare maggiore l'artistico tabernacolo marmoreo con la preziosa teca in argento, oro e pietre preziose: contiene la miracolosa immagine del Volto Santo di Cristo su leggera seta trasparente; non è pittura, non si notano segni di pennellate o spessore di colore. Dal 1638 la Sacra immagine non ha subito alterazioni al contatto con la luce, nè si è verificato alcun mutamento.

Cosa mangiare: brodo di gallina vecchia con tagliolini all'uovo, sagne con ceci e cipolla fritta, tagliatelle alle noci, trippetta d'agnello, baccalà con i peperoni.

Bugnara è un borgo antico che ha visto avvicendarsi famiglie nobili che hanno lasciato nell’abitato tracce architettoniche di grande pregio. Il paese, ha la tipica forma a triangolo caratteristica del Medioevo, con le case di pietra attaccate l’una all’altra, quasi a volersi dare reciproca protezione ed i vicoli stretti e ripidi che, salendo verso l’alto, conducono al vertice della figura geometrica da cui domina il Palazzo Ducale.

Cosa vedere:

Chiesa del Santissimo Rosario: costruita tra il XVI ed il XVII secolo, si affaccia sull’omonima piazza. E' in stile tardo barocco, ad una sola navata, con soffitti decorati. Da notare il massiccio pulpito in legno, i fregi, le dorature, gli stucchi cinquecenteschi.

Chiesa di S. Maria della Neve: fu la primitiva parrocchia del borgo, probabilmente esistente fin dall’XI secolo. Una tradizione vuole che sia stata costruita su un tempio pagano dedicato alla dea Cerere, venerata dai Peligni, come ringraziamento per i raccolti;

Chiesa Madonna degli Angeli: l’edificio attuale risale al XV secolo, anche se ha subito numerose modifiche e ricostruzioni nel corso dei secoli. A metà del XIX secolo ospitò un lazzaretto vista la sua lontananza dal centro abitato. Al suo interno vi è un trittico con degli affreschi inerenti alla Madonna;

Fontana in Piazza SS. Rosario: una fontana a muro, in pietra del XV secolo, fra gli esempi più raffinati di questa tipologia in Abruzzo. La vasca poggia su un piedistallo e la nicchia ad arco è sormontata dallo stemma della famiglia Di Sangro;

Castello o Palazzo Ducale: fu costruito nel XII secolo dalla famiglia di Sangro che lo abitò fino al 1500. Il palazzo è cinto da mura di cui di cui si conservano le parti laterali con torrette cilindriche. Il resto del castello è stato trasformato in sede residenziale nel XVIII secolo, con corte interna. La struttura è costituita da tre livelli: il piano nobile residenziale, quello terreno e l’interrato di servizio con fondaci, pozzi e vasche in muratura per la conservazione di olio, grano o altre derrate;

Palazzo Corrado: il palazzo più grande di Bugnara, edificato nel XVIII. Ha un tipico stile tardo barocco romano, con ordine regolare di finestre incorniciate e grande portale architravato in pietra.

Cosa mangiare: mele limone e mele zitelle, formaggio pecorino, vino e olio sono contraddistinti dal marchio DE.C.O (denominazione comunale d’origine). Le pizzelle sono il dolce tipico.

Bugnara

Bugnara è un borgo antico che ha visto avvicendarsi famiglie nobili che hanno lasciato nell’abitato tracce architettoniche di grande pregio. Il paese, ha la tipica forma a triangolo caratteristica del Medioevo, con le case di pietra attaccate l’una all’altra, quasi a volersi dare reciproca protezione ed i vicoli stretti e ripidi che, salendo verso l’alto, conducono al vertice della figura geometrica da cui domina il Palazzo Ducale.

Cosa vedere:

Chiesa del Santissimo Rosario: costruita tra il XVI ed il XVII secolo, si affaccia sull’omonima piazza. E' in stile tardo barocco, ad una sola navata, con soffitti decorati. Da notare il massiccio pulpito in legno, i fregi, le dorature, gli stucchi cinquecenteschi.

Chiesa di S. Maria della Neve: fu la primitiva parrocchia del borgo, probabilmente esistente fin dall’XI secolo. Una tradizione vuole che sia stata costruita su un tempio pagano dedicato alla dea Cerere, venerata dai Peligni, come ringraziamento per i raccolti;

Chiesa Madonna degli Angeli: l’edificio attuale risale al XV secolo, anche se ha subito numerose modifiche e ricostruzioni nel corso dei secoli. A metà del XIX secolo ospitò un lazzaretto vista la sua lontananza dal centro abitato. Al suo interno vi è un trittico con degli affreschi inerenti alla Madonna;

Fontana in Piazza SS. Rosario: una fontana a muro, in pietra del XV secolo, fra gli esempi più raffinati di questa tipologia in Abruzzo. La vasca poggia su un piedistallo e la nicchia ad arco è sormontata dallo stemma della famiglia Di Sangro;